いざ「呼吸とは何か?」「ガス交換・換気・酸素化の違いは?」と問われると、意外とあいまいなままになっていることも少なくありません。

本記事では、呼吸の基本的な仕組みから、「換気」「ガス交換」「酸素化」といった関連用語の違いまで、わかりやすく解説します。これから呼吸療法を学ぶ方や、呼吸に強くなりたい看護師・学生の方に向けた内容です。

- 呼吸とは?生命維持の基本メカニズム

- 換気(Ventilation)とは何か

- ガス交換(Gas Exchange)の仕組み

- 酸素化(Oxygenation)との違い

- 臨床にどう活かすか:評価と観察ポイント

- まとめ:呼吸の理解は観察力に直結する

1・呼吸とは?生命維持の基本メカニズム

呼吸のプロセスは、外界とのガスのやり取り(外呼吸)と、体内での細胞レベルのガス交換(内呼吸)に大きく分けられます。特に医療現場では、肺を中心とした外呼吸の理解が臨床判断に直結するため、そのメカニズムを明確に把握することが求められます。

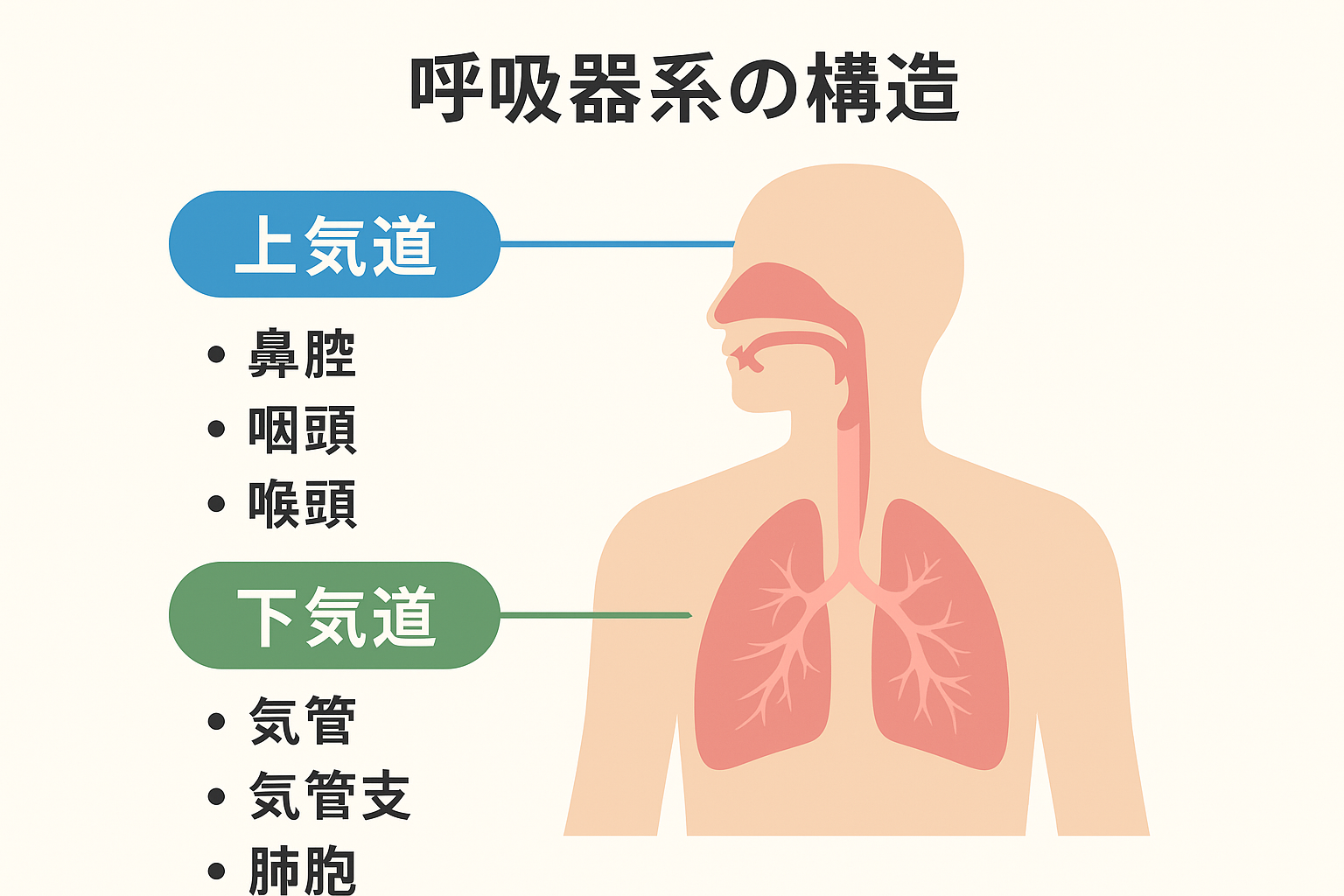

呼吸器系は大きく分けて、上気道と下気道に分かれます。

- 上気道:鼻腔、咽頭、喉頭からなり、吸い込んだ空気を加温・加湿し、異物を除去する役割があります。

- 下気道:気管、気管支、細気管支、肺胞で構成されており、実際のガス交換が行われるのは末梢の**肺胞(alveoli)**です。

気道は23回の分岐を繰り返して肺胞まで進んでいきます。気管から小葉気管支までは軟骨を有するので機械的な虚脱を起こしにくい特徴があります。そして、細気管支より末梢の気道は主に平滑筋と弾性繊維によって内腔が保たれています。

2. 換気(Ventilation)とは何か

換気とは、空気を肺に出し入れするプロセスのことです。私たちが呼吸するとき、鼻や口から空気を取り込み、それを肺まで送り込み、不要な二酸化炭素を体外へ排出しています。この一連の空気の流れを「換気」と呼びます。

自発呼吸と人工呼吸

換気には大きく分けて、以下の2種類があります。

- 自発呼吸:自分の筋力(主に横隔膜や肋間筋)を使って自然に行う呼吸。

- 人工呼吸:呼吸が困難な場合に、人工呼吸器などの機械によってサポートされる呼吸。

⭐️換気の指標

換気の状態を評価する際には、以下のような指標がよく使われます。

呼吸数(RR):正常は12〜20回/分程度。

PaCO₂(二酸化炭素分圧):正常値は35~45mmHg。換気がうまくできていないと上昇します。

例)除呼吸だとPaCO2上昇、頻呼吸だとPaCO2低下

胸郭の動きや努力呼吸の有無:観察によって換気の困難を判断できます。

✅胸郭の動きが換気に及ぼす影響

肺に空気を取り込むには、胸郭が広がる(=胸腔内圧が下がる)ことが必要です。これは主に横隔膜や肋間筋などの「呼吸筋」が働くことで起こります。

● 正常な場合:

- 胸郭は左右対称にゆっくりと広がり縮みます(特に吸気時に広がる)

- 呼吸が浅すぎたり、動きが弱かったりすると「換気量が不足」している可能性があります

🔵 異常な場合:

- 一側だけ胸郭が動かない → 無気肺や気胸の可能性

- 胸郭が凹む、逆に動く → 呼吸補助筋を使う努力呼吸(=呼吸困難)

🔵 無気肺(Atelectasis)の場合:

無気肺とは、肺胞が潰れて空気がなくなった状態です。

→潰れた肺は呼吸運動(吸気・呼気)に反応しなくなるため、その側の胸郭の動きも目立たなくなる。

さらに、無気肺の部分では換気が起こらないので、呼吸筋(肋間筋・横隔膜)もその側をあまり動かさなくなる傾向があります。

🔵 気胸(Pneumothorax)の場合:

気胸とは、肺と胸壁の間(胸腔)に空気が漏れ、肺がしぼんでしまった状態です。胸腔は肋骨で囲まれているため、漏れた空気は外へ出ることができず、肺が空気に圧迫されて萎んでしまいます。

→胸腔内圧が上がって肺がしぼむ(虚脱)

→ 肺が空気を取り込めなくなる(換気不能)

→ 結果として呼吸による胸郭の拡張が片側だけ制限される

特に緊張性気胸では肺が完全にしぼみ、さらに縦隔を圧迫することで、反対側の肺の換気にも影響します。

○努力呼吸が指標になる理由

「努力呼吸(labored breathing)」とは、通常以上に呼吸筋を使って一生懸命に呼吸している状態です。

● 努力呼吸の例:

- 鎖骨の上がへこむ(吸気時の胸鎖乳突筋の使用)

- 肋間がへこむ(肋間筋の過剰使用)

- 鼻翼呼吸(鼻の穴を膨らませる)

- 呼気時に口すぼめ呼吸をする(COPDなど)

これらのサインは、「自力で十分な換気ができていないため、補助的に筋肉を総動員している」ことを意味しています。つまり、換気の破綻が近いという警告サインでもあります。

3. ガス交換(Gas Exchange)の仕組み

ガス交換とは?

「肺胞と毛細血管の間で、酸素と二酸化炭素を交換すること」をガス交換と呼びます。これは外呼吸とも呼ばれ、生命維持に不可欠なプロセスです。

ガス交換の場所:肺胞と毛細血管の接点

肺の中にある肺胞(Alveoli)という小さな袋の壁と、

そこに密着する肺毛細血管の壁を隔てて、以下のようなやり取りが行われます:

- 肺胞内 → 酸素(O₂)が血液中へ拡散

- 血液中 → 二酸化炭素(CO₂)が肺胞内へ放出

このように**拡散(Diffusion)**によってガスが移動します。

⭐️拡散に影響する要因

1:拡散距離(膜の厚さ)

肺炎や間質性肺炎では膜が厚くなり、ガス交換が低下。

2:表面積

肺胞が潰れる(無気肺)と表面積が減ってガス交換効率が悪化。

3:酸素分圧の差

正常では肺胞と血液で酸素の濃度差があるため、自然に酸素が分散。

ガス交換がうまくいかないと?

・酸素が取り込めない→低酸素血症(PaO2低下)

・二酸化炭素が排出できない→高二酸化炭素血症(PaCO2上昇)

4. 酸素化(Oxygenation)との違い

酸素化とは?

「酸素化」とは、肺胞で取り込んだ酸素が血液中に取り込まれ、全身へ運ばれるプロセス全体を指します。

つまり、「ガス交換」は酸素化の一部ですが、酸素化はより広い概念です

酸素化に影響する因子

・肺胞換気(ventilation):酸素を肺胞まで届ける力

・拡散能力(diffusion):肺胞から血液へ酸素を移す力

・心拍出量(CO):酸素を全身に送るポンプの力

・ヘモグロビン濃度(Hb):酸素を運ぶトラックの数

⭐️なぜこの違いが重要なのか?

・肺だけが原因とは限らない

・循環不全、貧血、低血圧などでも酸素化は悪化する

このようにSpO₂低下=ガス交換障害ではないということをを理解しておくことが大切です。

5.臨床にどう活かすか:評価と観察のポイント

呼吸の仕組みを理解した上で、臨床では「どこに異常があるのか」「何が原因で呼吸不全に陥っているのか」を観察・評価することが重要です。

✅呼吸に関する臨床評価のポイント

① 換気(Ventilation)の評価

- 胸郭の動きの左右差:無気肺・気胸・肺炎などがあると患側の動きが低下

- 努力呼吸の有無:肩や頸部の筋肉を使っているか(呼吸困難のサイン)

- 呼吸回数や呼吸パターン:速く浅い(頻呼吸)、チェーンストークス呼吸など

② ガス交換(Gas Exchange)の評価

- SpO₂(経皮的酸素飽和度):正常は96〜98%、低下があれば酸素化障害を疑う

- 動脈血ガス分析(ABG):PaO₂やPaCO₂の値から酸素化・換気状態を確認

③ 酸素化(Oxygenation)の評価

- 貧血や出血があるとHbが減り、SpO₂が正常でも酸素運搬は不足

- 心機能の低下(心不全)により全身への酸素供給が障害されることも

6.まとめ:呼吸の理解は観察力に直結する

呼吸は「換気」「ガス交換」「酸素化」という3つの段階で成り立っています。この生理的な流れを理解することで、臨床現場での観察力が飛躍的に向上します。

✅ 観察力につながる理由

- 胸郭の左右差や努力呼吸を見ることで、換気障害の有無が推測できる

- 呼吸数やSpO₂の変化から、ガス交換障害を早期にキャッチできる

- 意識や末梢循環の状態を通して、酸素化の破綻を見逃さない観察が可能になる

🩺 呼吸の知識は現場で活きる武器になる

- 術後患者のSpO₂低下 → 肺胞虚脱?貧血?循環不全?

- 呼吸苦を訴える患者 → 努力呼吸は?胸郭の動きは?

- 酸素を投与しても改善しない → 換気・拡散・循環のどこが原因?

このように、「呼吸の仕組み」に基づいた視点を持つことで、

“見えている情報” を “意味あるサイン” に変える力がつきます。

コメントを残す